Hinweis für HD3-User

Mit Firmware 10.20 stehen Ihnen u. a. Color-Graded Persistence, Quick-Jitter-Analyse und eine flexiblere Protokoll-Erfassung zur Verfügung. Das bringt in der Praxis:

- Seltene Ereignisse schneller finden: farbcodierte Persistenz, auch in Math/FFT, macht Ausreißer sofort sichtbar

- Längere, zielgerichtete Aufzeichnungen: Sample-Rate-/Speicher-Kontrolle und Segmentierung jetzt auch mit Decode für längere, zielgerichtete Signalaufzeichnungen

- Stabilere Auswertung: erweiterte Zähler und vereinfachte Bedienung erhöhen Reproduzierbarkeit und reduzieren Bedienfehler

Seltene Glitches übersehen? So machen Sie sie sichtbar.

Color-Graded Persistence, saubere Protokoll-Erfassung und eine fundierte Jitter-Analyse zählen zu den schnellsten Hebeln, um Messungen im Labor zuverlässiger und aussagekräftiger zu machen, unabhängig vom verwendeten Oszilloskop. Statt Bauchgefühl erhalten Sie belastbare Hinweise auf seltene Ereignisse, Timing-Drifts oder systematische Störer. Ergebnis: kürzere Debug-Zyklen und geringere Messunsicherheit im Alltag.

Color-Graded Persistence: Häufigkeiten sichtbar machen

Color-Graded Persistence kodiert Auftretenshäufigkeiten farblich. Die klassische Intensitätspersistenz unterscheidet Häufigkeiten nur über Helligkeit; seltene Ausreißer können dabei visuell untergehen. Durch die kontrastierenden Farben erkennen Sie Overshoots, Glitches oder variierende Flanken deutlich schneller – auch in Math- und FFT-Ansichten. Wählen Sie die Persistenzdauer so, dass sporadische Effekte auftreten können, ohne die Darstellung zu überfrachten.

Tipp: Dokumentieren Sie die verwendete Farbskala konsequent; so bleiben Screenshots später nachvollziehbar und vergleichbar.

Außerdem kommt mit dem neuen Firmware Update die Möglichkeit für das HD3, die Farben beim Druck zu invertieren.

Protokolle erfassen: Abtastrate, Speicher und Segmentierung im Griff

Für UART, I²C, SPI oder CAN ist selten extremes Oversampling erforderlich. Eine Abtastrate von etwa dem Zehn- bis Zwanzigfachen der Bitrate erfasst Pegelwechsel zuverlässig, ohne Speicher unnötig zu binden. Wenn Sie viele Ereignisse über längere Zeit beobachten möchten, nutzen Sie segmentierten Speicher: Einzelereignisse werden mit präzisen Zeitstempeln abgelegt und lassen sich im Protokoll-Lister durchsuchen. Korrelieren Sie jedes dekodierte Pakete mit der entsprechenden Waveform. Häufige Fehlerquellen sind falsche Schaltschwellen und eine ungünstige Masseführung – beides lässt sich mit kleinen Setup-Anpassungen schnell beheben.

Tipp: Starten Sie mit 10–20× Bitrate, kontrollieren Sie im Lister Fehlersymbole und die erreichbare Aufzeichnungsdauer und justieren Sie erst danach Abtastrate und Segmentlänge.

Jitter-Analyse: Von Symptomen zu Ursachen

Jitter wird erst wirklich greifbar, wenn Triggerung und – falls nötig – die Clock-Recovery stabil eingestellt sind. Nutzen Sie anschließend drei Blickwinkel: Histogramme zeigen die Verteilungsbreite (Random-Anteile), Trends decken Drift über die Zeit auf (z. B. durch Temperatur oder Versorgung), und Spektren machen deterministische (vorhersehbare) Komponenten sichtbar. So geben Ihnen Spektrallinien Auskunft über die störenden Schaltfrequenzen und identifizieren so den Störer. Für belastbare Aussagen benötigen Sie ausreichend lange Beobachtungen. Segmentierte Aufzeichnungen sammeln seltene Ereignisse effizient, ohne den Speicher mit redundanten Daten zu füllen. So entsteht ein konsistentes Bild, das Messwerte, zeitliche Verläufe und spektrale Hinweise sinnvoll zusammenführt.

Tipp: Starten Sie mit einer stabilen Triggerquelle, wählen Sie die Recovery-Bandbreite passend zur Qualität des Taktsignals und prüfen Sie, ob die Ergebnisse in allen drei Ansichten (Histogramm/Trend/Spektrum) inhaltlich zueinander passen.

Zubehör

Ein leistungsfähiges Oszilloskop ist oft nur die halbe Miete, der passende Tastkopf entscheidet final über die Messqualität. Messen Sie z. B. an GaN/SiC-High-Side-Gates oder im Zwischenkreis, braucht es einen optisch isolierten bzw. HV-differenziellen Tastkopf, damit hohe Gleichtaktspannungen sicher und korrekt erfasst werden. Bei HF-/Mixed-Signal an empfindlichen Knoten liefert ein aktiver Tastkopf mit hoher Eingangsimpedanz und sehr geringer Eingangskapazität die deutlich sauberere Kurve. Stellen Sie den Tastkopf-Faktor am Oszilloskop korrekt ein und beachten Sie CAT-Kategorie sowie maximale Eingangsspannung. Kurz gesagt: Zubehör entscheidet über Messintegrität, Zeitaufwand und Aussagekraft und spart im Alltag mehr Debug-Runden, als jede einzelne Gerätespezifikation vermuten lässt.

Optisch isolierte Differenzial-Tastköpfe

Wenn Sie an der High-Side einer Schaltung messen (z. B. einer Halbbrücke) oder große Spannungsunterschiede zur Umgebung haben, brauchen Sie einen elektrisch isolierten Tastkopf. Er misst die Spannungsdifferenz zwischen zwei Punkten, ohne eine Seite mit Masse zu verbinden – und bleibt auch bei sehr schnellen Schaltvorgängen stabil.

Vorteil: hohe Sicherheit und saubere Messung trotz hoher Störungen

Praxis: FireFly® wird über ein kleines Netzteil (auf Wunsch mit PC-Anbindung) oder per Akku betrieben und funktioniert dank Standard-BNC an allen Oszilloskopen mit 50Ω Impedanz

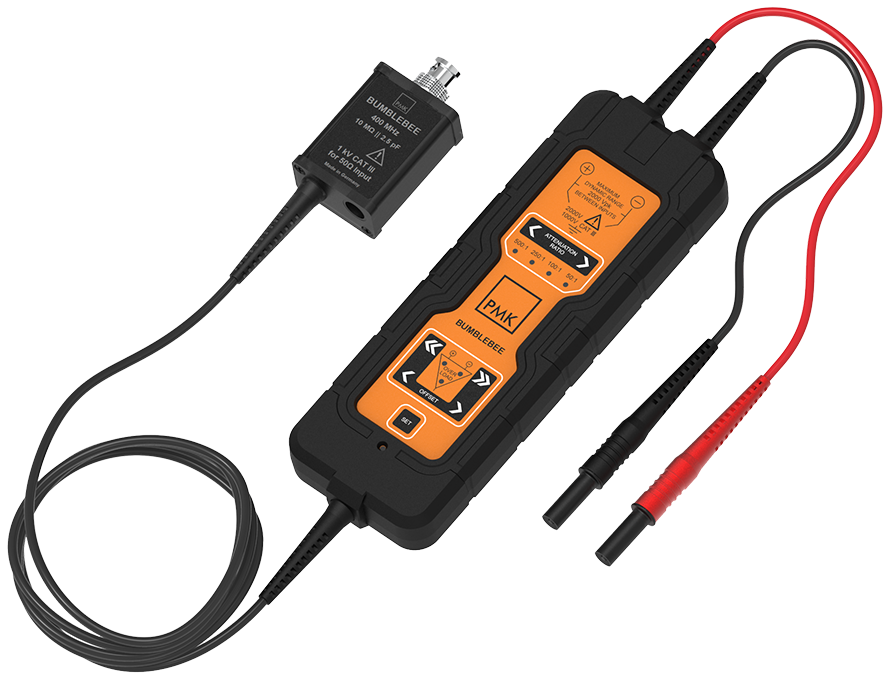

HV-Differenzial-Tastkopf

Müssen Sie zwei hohe Spannungen gegeneinander messen (z. B. Zwischenkreis, Inverter), ist ein Hochspannungs-Differenzial-Tastkopf die richtige Wahl. Er bietet mehrere Teilerverhältnisse (z. B. 5:1 bis 500:1), damit die Messung im sicheren Bereich bleibt, und zeigt saubere Flanken, ohne eine Seite zu erden.

Wichtig: Achten Sie auf die zulässige Maximalspannung und darauf, dass die Grenzwerte bei höheren Frequenzen sinken können (sog. „Derating“). Mit BNC ist die Anbindung an gängige Oszilloskope unkompliziert.

Aktiver Single-Ended-Tastkopf

Der Sonic® 4000 ist für HF/RF-Signale und schnelles Mixed-Signal-Debugging ausgelegt – nicht für Leistungstechnik oder Hochspannung. Dank sehr hoher Bandbreite, hoher Eingangsimpedanz und sehr geringer Eingangskapazität belastet er empfindliche Messpunkte kaum und bildet kurze Flanken in Logik-/Takt-Netzen, analogen Frontends und HF-Pfaden sauber ab. Der einstellbare DC-Offset erweitert den nutzbaren Bereich. Für Power-Applikationen (Zwischenkreis, Halbbrücke, GaN/SiC-Gates) verwenden Sie stattdessen optisch isolierte Differenzial-Probes oder HV-Differenzial-Probes.

Tipp: Dieser Tastkopf benötigt den 50Ω-Eingang des Oszilloskops um sauber zu funktionieren; wählen Sie bei Power-Themen konsequent die passenden Differenzial-/Isolations-Probes.

Sicherheit & Setup

Achten Sie konsequent auf die zulässigen Spannungen und die CAT-Definition. In der gesamten Messkette zählt immer die niedrigste Freigabe, vom Tastkopf über Adapter und Kabel bis zum Oszilloskop. Halten Sie die Referenz/Masseführung so kurz und nah am Messpunkt wie möglich und wählen Sie insgesamt kurze Anschlusswege. Dokumentieren Sie außerdem das Teilerverhältnis und ggf. eingestellte Offsets, so bleiben Ihre Messungen nachvollziehbar, vergleichbar und sicher.

Welches Setup passt zu Ihrer Anwendung?

Lassen Sie sich beraten.